前回は、天候不順のためトマトの超長期取りを諦めてキュウリの栽培に変更したことと、永久植栽マスをそのまま活用した不耕起連続栽培法の経過について紹介しました。

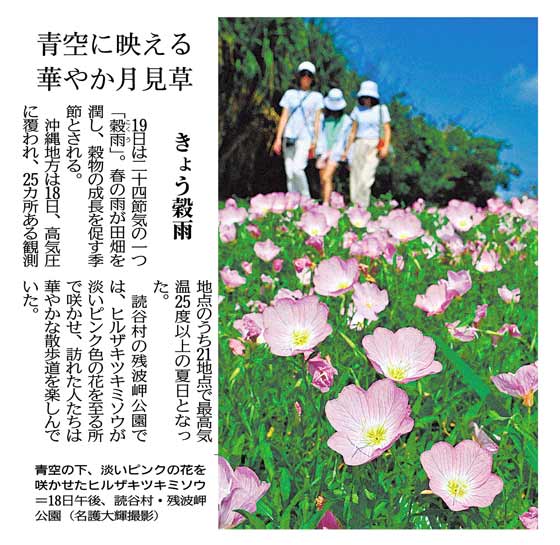

4月も天候不順は続き、右の新聞記事にあるとおり雨量は平年の2倍あり、キュウリを定植した場所も数回は水浸しになってしまいました。

通常ならベト病が多発しますが、第181回で紹介したEM青草発酵液を都度使用しながら、糖蜜とEM・3(光合成細菌)を1000倍にして週1回株間に注入する方法で施用したところ、EMグラビトロン炭の波動効果がさらに高まり、病気は全く出ず、以下<写真1>や<写真2>のように生長しました。

同時に、限界突破の象徴的現象である、一節に複数の雌花が多数現れました。一般的には、複数の雌花が咲いて最初の果実を収穫できたとしても残った雌花はいびつになる例が多いため、複数の雌花が咲いてもあまり意味はなさないという認識です。

しかしながら、EM栽培で肥料切れしなければ、その雌花も次々と収穫が可能となります(写真3、4、5)。

今回は、念を入れてEM長期発酵鶏糞を1m2あたり50g(10aあたり50キロ)追肥しました。<写真6>は、最下段の初成りの果実です。通常は摘果しますが、果実もノーマルで草勢も良く、側枝も多数発生しています。

<写真7>は、2段目のキュウリと我家のゴーヤーです。

昨年8月末の台風以降途絶えていたバナナも収穫が始まりました<写真8>。収穫までの日数を15日以上長くしたら、夏の果実なみに充実しています。肥料は塩のみです。

グァバの樹の下のスパティフィラムも例年のようにきれいに咲きましたが、ウイルスの影響がかなり少なくなってきました<写真9>。

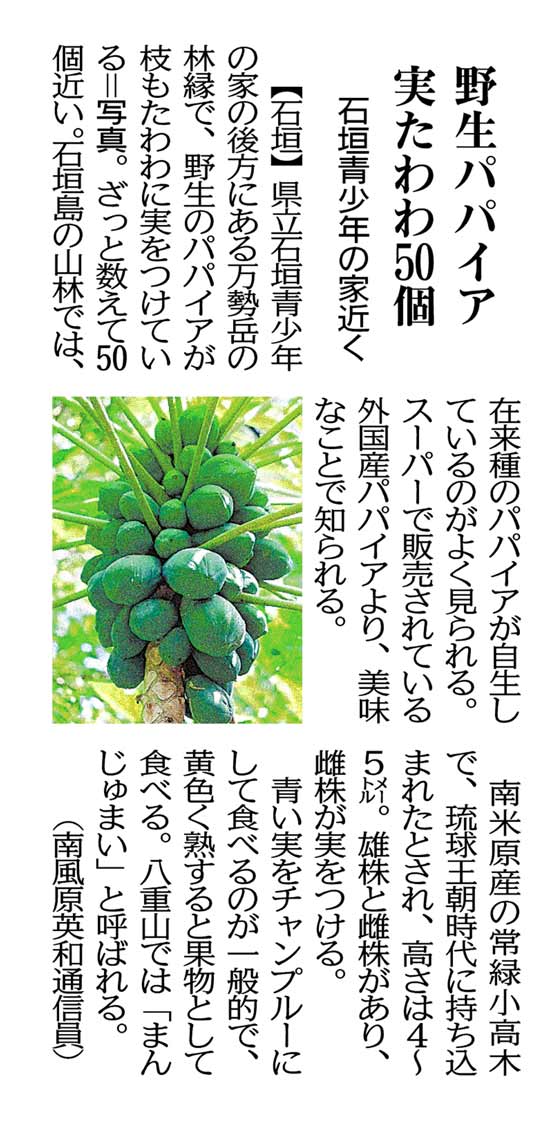

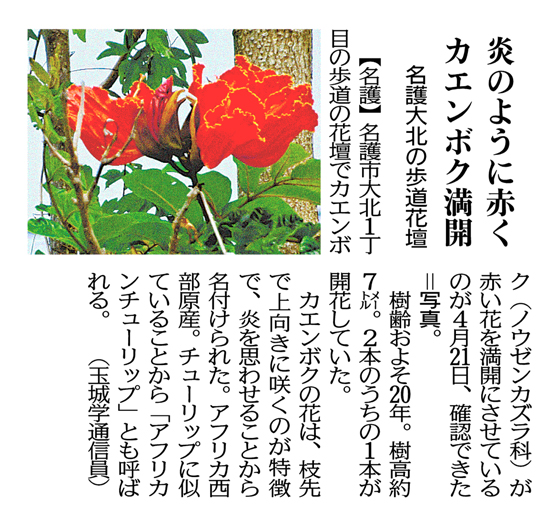

ウイルスの影響が減少した沖縄の花々とパパイヤ

花の数も多くなり、開き方も伸び伸びで別品種を思わせるほどです。特に球根類は年々健全化するため、変わった品種も出始めています。

ひが・てるお/1941年沖縄県生まれ。EMの開発者。琉球大学名誉教授。国際EM技術センター長。アジア・太平洋自然農業ネットワーク会長、(公財)自然農法国際研究開発センター評議員、(公財)日本花の会評議員、NPO法人地球環境・共生ネットワーク理事長、農水省・国土交通省提唱「全国花のまちづくりコンクール」審査委員長(平成3年~平成28年)。著書に「新・地球を救う大変革」「地球を救う大変革①②③」「甦る未来」(サンマーク出版)、「EM医学革命」「新世紀EM環境革命」(綜合ユニコム)、「微生物の農業利用と環境保全」(農文協)、「愛と微生物のすべて」(ヒカルランド)、「シントロピーの法則」(地球環境共生ネットワーク)など。2019年8月に最新刊「日本の真髄」(文芸アカデミー)を上梓。2022年、春の勲章・褒章において、瑞宝中綬章を受章。