フィリピンにおけるEM の普及は、APNAN(アジア太平洋自然農業ネットワーク)の発足当初から行われ、政府のフィリピン稲作研究所<PhilRice(www.philrice.gov.ph/)>の職員の琉球大学大学院留学や、多くの研究機関が様々な協力を続けています。

以下に紹介する福垣内(ふくがうち)氏の報告にもあるように、民間の取り組みとして、フィリピンのルソン島北部にもタイのサラブリに自然農法国際センターのような研修所が設立され、EMの普及は着実に進められています。

福垣内氏は、1996年に(株)EM研究機構(EMRO)へ入社し、以来、EMの海外普及に尽力しています。

大学卒業後は青年海外協力隊(JOCV)としてアフリカ・ガーナで活動し、入社後も一貫して海外での活動を続け、特にアフリカでのEM普及に力を注ぎました。

2012年にはEMROマレーシアの設立準備に関わり、現在はその運営を担いつつ、マレーシアを拠点に、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピン、インドネシアなど、幅広い地域でEM事業をサポートしています。

福垣内氏のこうした活動は、EMの可能性を広げる大きな原動力となっています。

フィリピンでは、水産や畜産への活用も進められており、水質浄化には大々的に使われています。特に、マニラ市や政府主導によるマニラ湾やラグナ湖の浄化には、EMが公の予算で積極的に使われています。

今回の記事は、その波及効果を示す事例であり、多くの地域で悪臭対策や環境衛生対策にもEMが使われるようになっています。

以下に福垣内氏の報告をご紹介します。

【福垣内氏の報告】

- Harbest社訪問レポート

Harbest社はフィリピンに拠点を置き、農業機械、肥料全般、種子その他の農業関連資材を幅広く取り扱う総合農業資材会社です。近年は大学と共同でバナナや花卉の組織培養事業にも進出し、自社の研修農場で既存農家や新規就農者の農業トレーニングなども行っています。

代表のトトさん(Arsenio Toto Barcelona氏)は、コロナ禍で健康を大きく損ない、生死をさまよう状態に陥りましたが、昨年から今年にかけて健康を順調に回復しています。現在、会社の経営は息子さんにバトンタッチし、トトさんは農業研修トレーニングセンターや組織培養のトレーニング施設など社会貢献や教育活動に注力されています。

Harbest 公式サイト:https://www.harbest.com.ph/services

販売店:https://www.harbest.com.ph/contact

- 農業研修トレーニングセンターについて

現在はフィリピン国内の農家を対象にワークショップを行っていますが、将来的には海外からの研修生の受け入れも視野に入れています。、EMROには、広報活動や講師派遣など、研修のサポートを期待されています。

研修施設はマニラ北部の農業地域にあり、最大100名の研修生を受け入れ可能です。また、アジア圏内には EM農業を学べる施設が複数あり、EMRO がそれらの研修センターを紹介・サポートできれば、より充実した研修環境を提供できるのではないかと考えられます。

【Daily Tribune 2024年7月1日公開記事】

https://tribune.net.ph/2024/06/30/throwing-bokashi-balls より

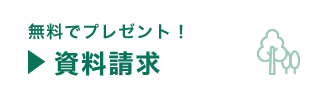

バタン州バランガ市—SMシティバタンと環境天然資源省(DENR)のボランティアが最近、市内のイバヨ川に8,000個のEMボカシ団子を投入しました。

彼らは川にゴミを捨てているのではなく、全く反対の活動で、EMボカシ団子が溶けることで水を浄化し、イバヨ川が支流の一つであるマニラ湾の浄化を目的としたプロジェクトの一環として行われました。

イベントに参加したDENR地域担当のエグゼクティブディレクターであるラルフ・パブロ氏によると、EMボカシ団子は川のプロバイオティクス的な役割をしていると述べています。

「この泥団子は、水中の有害物質を分解し、溶存酸素の量を増やし、糞便性大腸菌を減少させる有用な微生物を含んでいます」とパブロ氏は述べています。

参加者は、ボカシボールの投入活動以外にも、バランガ町のプエルトリバスで海岸清掃も行いました。彼らは110キログラムのゴミを回収しました。

「この浄化活動は、早急な環境改善の実現に期待する私たちの想いの結果です。私たちは環境の管理者であると同時に、持続可能な未来の設計者でもあります。革新的な解決策を受け入れ、地域社会に、行動を起こせるよう促し、活力を与えるのは私たち次第です」と、1988年に当時のコラソン・C・アキノ大統領によって署名された大統領布告第237号で定められた「フィリピン環境月間」の遵守の一環として清掃に参加したDENRバタン局長のラウル・ママック氏は述べています。フィリピン環境月間2024のテーマは「私たちの環境、私たちの未来」です。

同じ布告により、毎年6月5日が世界環境デーと定められています。

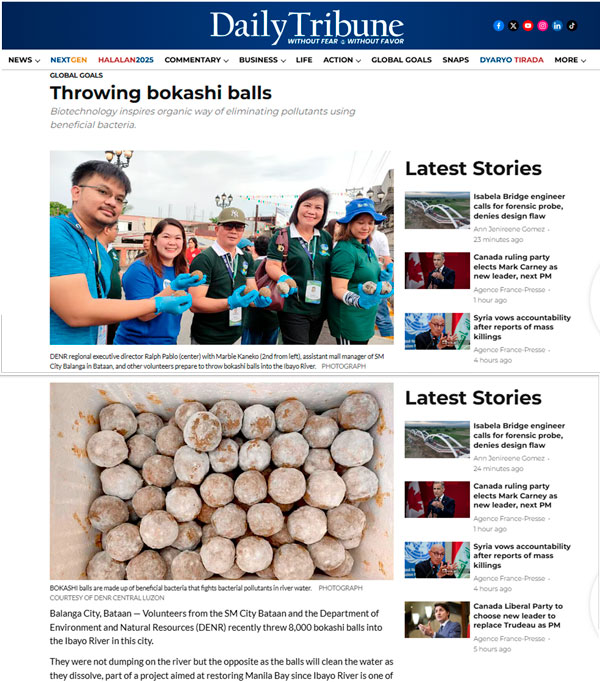

ボカシボールとは?

なぜ、ボカシボールと呼ばれるのかは不明ですが、その主要成分である微生物資材である培養液EM-1、有効微生物群は、日本の比嘉照夫博士によって開発されたものです。EMには、有機物を発酵させる有用な細菌と真菌が含まれています。

ボカシは、発酵させたフスマ、またはEM活性液を加えて発酵させた食品残渣および庭などからでる有機廃棄物で構成されています。また、これらの発酵したものからは、栄養豊富で有益な微生物が含まれた液肥ができます。

発酵した有機物からは、しばしばふわふわした白いカビが発生し覆われた状態となります。

ボカシの嫌気性発酵が完了すると、酸性が強くなり、活性化します。次に、発酵したボカシを好気的に発酵させ、さらに分解させます。約6ヶ月間の発酵期間を経たのち、EMボカシ団子の種菌となります。

なぜボカシボールを使用するのか?

「泥団子」としても知られるボカシボールは、世界中の水質浄化に使用され、多くの成功事例があります。

ボカシボールは、堆積物中の汚泥を分解することにより、池、停滞または流水の底の堆積物を低下させます。

ボカシボールが川底に沈むと、有用微生物がボカシボールの中から、水中に広がり、堆積物中の有益な微生物の増殖を促進し、有機化合物、無機化合物の分解が始まります。ボカシボールは、富栄養化を防ぐ効果と、徐々に汚泥を分解するに役立ちます。

その結果、劇的な水質改善がすすみ、魚やそのほかの水生生物にとって健全な環境となります。

(元記事:https://www.indiafarm.org/agriculture/organic-farming/organic-farming-innovations/)